秘境グンマーの県境を少しだけ跨ぐ

"ほぼ群馬"ネタ、いってみよう。

お出掛けしたのは栃木県足利市。

"日本で最も古い学校"と言われる

史跡 足利学校に入学だ٩( ‘ω’ )و

現代に残る"教育の原点"で

かつてあった日本最古の学校です。

入徳門、学校門、杏壇門の三門と

孔子廟、方丈などの建物が、

5,500坪の敷地内に静かに佇みます。

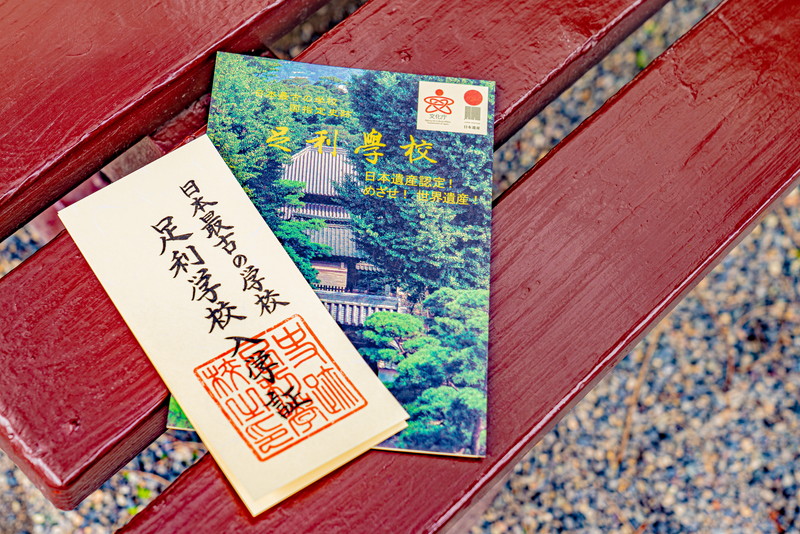

平成27年(2015)4月24日には

"日本遺産"に認定 (゚ω゚ノ)ノオォ

最も大にして有名な学校に1日入学して

教育のイロハを学んでいこう!

以下、足利学校の見どころを

まとめてみたのでお付き合い下さい。

この記事の目次

日本で最も大きく有名な坂東の大学

創建については奈良時代とも

平安時代とも云われますが、

はっきり歴史に姿を現すのは

室町時代になるようです。

1439年に関東管領である上杉憲実が

現在国宝に指定されている書籍を寄進し、

鎌倉円覚寺から僧である

快元(かいげん)を招いて、

初代の庠主(しょうしゅ=校長)にするなど

足利学校の再興に努めました。

その後も学問の灯を

絶やすことなくともし続け、

学徒3,000人といわれるほどに隆盛。

1549年にはイエズス会の宣教師

フランシスコ・ザビエルにより、

"日本で最も大にして有名な坂東の大学"

と世界に紹介されたそうですよ。

足利学校の場所とアクセス方法

史跡 足利学校の場所は

栃木県足利市昌平町(しょうへいちょう)。

賑やかな足利の街中に位置します。

県道67号(中央通り)に構える、

"足利まちなか遊学館"のところを

北へ進むとどん突きに学校門。

お出迎えは孔子様の石像です。

近くに無料駐車場あります

専用の駐車場はないみたいですが

近くには無料駐車場が幾つかあり、

その中で今回はたかうじ君広場・駐車場に

停めさせて頂きました。

収容台数は

乗用車35台(うち軽自動車11台)。

終日開放しています。

駐車料金は無料( ・ㅂ・)و ̑̑グッ

駐車場から足利学校までは

約270m、徒歩5分程度ですよ。

観光、商店街、市立美術館以外の

お客様のご利用はご遠慮下さい。

1回の駐車時間は3時間までです。

また、この他に太平記館 観光駐車場や

美術館通り駐車場など、

無料でご利用頂ける観光駐車場が

市内に点在しています。

"足利市観光協会"さんのサイトから

確認してご利用下さいませ (o*。_。)o

学校内の見どころをチェック

足利学校にある3つの門のひとつ

入徳門から入校します。

左右には立派な松の木を配置。

フォトスポットとしてお薦めですよ。

門を潜るとすぐ右側に駐輪場。

ツール・ド・とちぎ2017の

サイクルラックだ。

ロードバイクでのお出掛けも◎。

その先へ歩を進めると

"参観券売場"が見えてきます。

参観料は一般420円、高校生は220円。

中学生以下、障がい者の方は無料( ・ㅂ・)و ̑̑

(2021年1月執筆現在)

支払うと入学証が頂けます。

これで立派な足利学校の生徒だ。

順路に沿い歩を進めると

2つ目の門である学校門が現れます。

足利学校のシンボル的な存在で

現在数多ある"学校"の名前の原点。

扁額の"學校"の文字は、

明人(中国、明朝時代の人)である

蒋 龍淫(しょうりゅうけい)が、

弘治元年(1555)来日した時の書を

当時の国史館の狛庸(こまやすし)が、

縮模したものなんだそうです。

学校門から真っ直ぐの所には

3つ目の門である杏壇門。

"杏壇"は孔子が弟子たちを教えた所に

杏の木が植えられていたことに由来。

学校にある「教壇」の名は

これに関連しているのかな(´-`*)ウーン

足利学校大成殿(孔子廟)

杏壇門を潜ると正面に鎮座するのが

足利学校 大成殿(たいせいでん)。

1668年の創建以来、

一度も火災や空襲などの被害に遭っておらず

現存する国内最古の孔子廟(びょう)です。

足利学校の見どころのひとつで

清廉な雰囲気をまといます。

中央には"孔子座像"が。

孔子座像の傍らには

足利学校を創建したと伝えられる、

"小野篁座(おののたかむら)像"

が祀られています。

市教育委員会は建物の

重要文化財指定に向けた準備を進めており、

将来、足利学校を含む

「近世日本の教育遺産群」として

"世界遺産"登録も視野に入れています。

方丈と庫裡、書院、庭園

大成殿の東側には方丈・庫裡・書院

ならびに庭園が広がります。

茅葺き屋根の寄棟造りの方丈は、

格調ある学問の府であったことを

今も語っています(´ー`*)ウンウン

建物内は無料で見学できますよ。

一番東側に位置する

庫裡(くり)からが玄関になっています。

庫裡は学校の台所。

食事など日常生活が行われた所です。

土足厳禁のため靴は脱いで下駄箱へ。

庫裡から脇玄関を通り

西へ歩を進めると方丈に繋がります。

方丈(ほうじょう)は全国から学びに来た

学生の講義、種々の学校行事、

また来客のための座敷として使われました。

襖からは南庭園が広がります。

枯山水を主体としたもので

鶴が羽ばたくよう見える姿になっています。

書院(しょいん)は校長の書斎で

接客や学生に個人授業が行われた所です。

江戸時代から続く秋の恒例行事で、

貴重な書庫を秋風に通す

"曝(ばく)書"が行われていました。

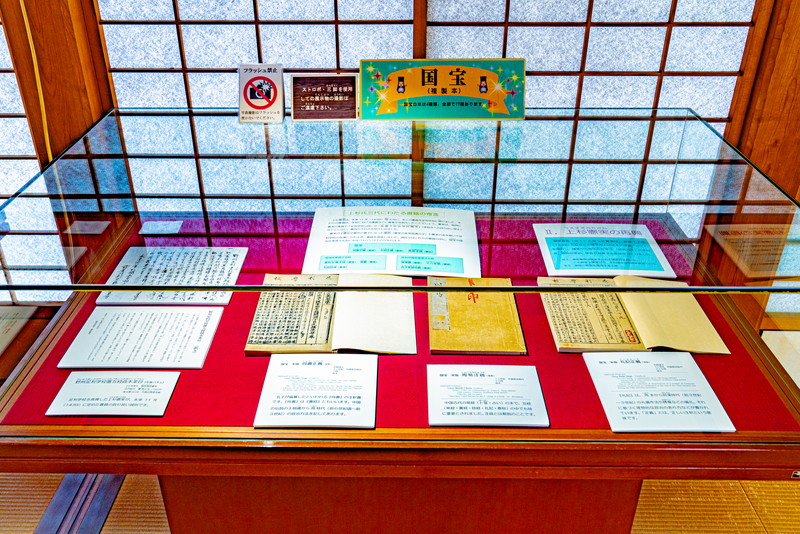

書院近くにあたる部屋では

足利学校に関する資料の展示、

国宝(複製本)の展示もありました。

方丈や書院の裏側には北庭園。

築山泉水式庭園で

湧き水の池と築山からなり、

水際は亀の様に見えます。

方丈・庫裡・書院の傍には、

学生寮こと"衆寮"。

農具置場きの"木小屋"。

大切なものを格納する堅牢な耐火建築

"土蔵"なども立ち並びます。

裏手にある菜園では

野菜などの食材も栽培されていたそうです。

足利学校には3つの門以外に

実はもうひとつ門がありましてね、

それがこの裏門です。

裏門って正門の逆側にあるイメージですが

並ぶように立っていました。笑

当時、外出の際に日常的に使うのが

この裏門だったようですね。

足利学校 遺蹟図書館

敷地内の西側、多い茂る木々の中に

美しき近代和風建築が見られます。

足利学校伝来の書籍の保存を目的に

建てられた足利学校 遺蹟図書館。

大正4年(1915)の建築で

市の重要文化財に指定されています。

もちろん館内見て回れます・・・が、

残念ながら写真撮影NG。

たくさんの書籍が並んでいましたよ。

ここも見どころのひとつです。

是非、お立ち寄り下さい(。・Д・)ゞ

孔子像と正一位霊験稲荷社

入徳門から学校門への通路沿いには

狛犬に護られ孔子像が建てられます。

そのすぐ横には正一位霊験稲荷社。

足利学校の鎮守として

崇められています。

絵馬掛け処にはたくさんの

合格祈願の絵馬が掛けられていました。

なんせ日本最古の学校内にある

正一位霊験の稲荷神社ですもんね。

学業成就のご利益が凄まじそう。

受験の際などは是非ご利益にあずかろう。

この他にも見どころがたくさん

足利学校隠寮(映像案内室)

宇降松(かなふりまつ)

今回ご紹介した場所以外にも

見どころがたくさんなんなのですが、

もはやお腹いっぱいでしょ?

このくらいにしておこう(´_ゝ`)笑

この他の見どころは学校を訪れて

散策しながらお楽しみ下さいませ♪

日本遺産から世界遺産を目指し

平成27年に"日本遺産"に認定。

現在は"世界遺産"を目指し

様々な取り組みが行われているみたい。

それこそ世界遺産になっちゃった日には

ゆっくり見学なんて出来なくなるかもね。

なもんでお出掛けはお早めに。

室町時代から戦国時代にかけて

関東では誰もが憧れる最高学府。

当時はハードル高かったやもしれませんが

今なら誰でも1日入学が可能( ・ㅂ・)و ̑̑

足利観光の際は是非お立ち寄り下さい♪

これにてまとめとさせて頂きます。

長々とご精読ありがとうございました。

足利学校について

| 史跡 足利学校(あしかががっこう) | |

| 住所 | 栃木県足利市昌平町2338 |

| 問い合わせ | 0284-41-2655 |

| 参観時間 | ■4月~9月 9:00~17:00(受付は16:30) ■10月~3月 9:00~16:30(受付は16:00) |

| 定休日 | 第3水曜日(11月は第2水曜日) 祝日,振替休日のときは翌日,年末 ※施設整備等のため休館日が異なる場合がありますので ご来館の際は足利学校へお問い合わせ下さい |

| 参観料 | ■一般 個人:420円 団体:350円 ■高校生 個人:220円 団体:170円 ■中学生以下、障がい者の方は無料 ※団体は20名様以上 |

| 公式サイト | 史跡足利学校 – 足利市公式ホームページ |

| アクセス | ■お車でお出掛けの場合 北関東道 足利I.Cから10分 ■電車でお出掛けの場合 JR両毛線足利駅から徒歩10分 東武伊勢崎線 足利市駅から徒歩15分 |

| 地図 | |

栃木県の観光・グルメのまとめ

栃木県の観光スポットをまとめています。

下のバナーから併せてお読み下さい(。・Д・)ゞ

コメント